こんちわっす!

季節が進み急激に気温が下がる今日この頃。

風邪を引いたり怪我などをしていませんか?

柔道整復師は仕事柄

怪我や外傷の ”固定” をする事が多い職業です。

その中でも割と使用頻度が多い固定具が

【三角巾】です。

割と身近な存在では無いでしょうか。

どこの家でも1つくらいは置いてあるんじゃないかな?

- 肩、肘、手首の怪我

- 頭の怪我

- 膝の怪我

- 足首の怪我

など、三角巾の使用用途は結構多いです☺

今日はその中でも一番使用頻度の多い

【提肘】

についてお話をしていきたいと思います!

提肘のイメージはこんな感じですかね💡

あー!見た事ある!!

腕の怪我をした人がよく付けているイメージがあるよ。

きっと皆さんも一度は見た事があるのでは?

今回はこの3本立てでお送りしていきます👇

・提肘の適応症状

・提肘の効果

・提肘の方法

後半では実技の話も交えていきます。

そこまで難しい技術では無いので、是非この機会に覚えてみて下さい♪

📒こんな人にオススメ

- 提肘の技術を学びたい人

- 日常的に提肘を使う人

- 三角巾の使い方を知りたい人

- 医療や福祉従事者の人

堤肘の適応症状

「堤肘の適応症状」は多くあります。

適応症状は以下の通りです。

- 肩関節脱臼

- 肘関節脱臼

- 上腕骨骨折

- 橈尺骨骨折

- 鎖骨骨折

- 肩や肘の靭帯損傷

- 腱板損傷

- 脳梗塞後遺症による肩関節の亜脱臼

肩~手首にかけての怪我が多いのが特徴的ですね。

かなり適応症状が多くて万能なんだ♪

上肢全体の怪我をカバーできるイメージやな!

三角巾を使用する場合の殆どがこの【提肘】と言っても良いくらいです。

僕も提肘以外で使った記憶がありません(笑)

その他の使い方は専門学校の時に少しかじったくらいですね。。

それだけ提肘が様々なケースに適しているという事です☺

適応ケースが分かった所で、次は効果についても説明していくで♪

柔道整復師専門学校が気になる方はこちら👇

堤肘の効果

適応症状の次は「提肘の効果」についてです。

効果は主に3つあります👇

①患部の安静

②患部への荷重を制限

③炎症症状の抑制

それぞれ深堀していきましょう!(^^)!

①患部の安静

1つ目の効果は「患部の安静」になります。

骨折や脱臼などの怪我をした際、患部をギプスなどで固定するのが一般的ですよね。

ただ、患部の固定だけでは不十分な事もあります。

更に固定力を上げたい時に提肘を利用します☝

かなり強固な固定になりそうだね!

特に認知症などの高齢者に適応される事が多いですね💡

認知力が低下している高齢者は安静の指示を守れない事が多いですからね・・・

怪我への理解力や認識力が低い為、どうしても動かしてしまうんですよね💦

患部の固定不良は組織の回復を遅らせてしまうんや・・・

普段から高齢者を相手に仕事をしていますが、本当に指示が通らないんですよね😢

仕方ないんですけどね。。

「患部の安静」は怪我をした時の最優先事項ですからね。

出来るならば極力動かしたくない所ですね!

デイサービスの詳細はこちらから👇

②患部への荷重を制限

2つ目は「患部への荷重を制限」。

人の腕は体重の6~8%程度の重さがあります。

60㎏の人であれば3~5㎏程度の重さになります。

意外と重いんだね。。

ギプスなどで固定していても、患部にこの腕の重さが加わる訳です。

さらに普通に生活していれば、これに重力も加わります。

「腕の重み」+「重力」

重力までかかってくるんだ・・・

かなりの負荷が加わるんだね。

この過度な負荷が

治癒を遅らせる要因になり得る

場合もあります。

堤肘にはこの重みを和らげる効果もあるんです☺

「安静」+「免荷」のダブル効果があるんや!

③炎症症状の抑制

最後の3つ目は「炎症症状の抑制」です。

怪我をすると初期症状として

「発赤・熱感・腫脹・疼痛・機能障害」が出現します。

炎症の5大兆候とも言うで!

この初期症状をいかに早く取り除くかが回復の鍵を握ります☝

一般的な治療の考えとしては【RICE処置】の原則が有名です。

怪我の治療の基本的な部分だよね!

この原則は当ブログでも度々取り上げています。

こちらです👇

提肘はこの原則の中の

Rest(安静)

Elevation(挙上)

に当たります💡

Rest(安静)は言うまでも無く、単純に動かさないと言う事です。

Elevation(挙上)がいまいちピンと来ないのではないでしょうか?

何で患部を挙上するの?

理由は・・・

心臓より高い位置に挙げる為です!

心臓より高い位置に??

心臓より高い位置に挙げる理由は2つです。

- 心臓からの血液流入を抑制する

- 溜まった血液やリンパ液を心臓に返す

これで出血や腫れを最低限に抑える事が出来るんですね!(^^)!

なるほど!

重力を上手く利用するんだね♪

物理的な側面がありますが、理にかなった考え方と言えますね☺

ニュートンもビックリですね(笑)

堤肘の方法

ここからは【実技編】です。

「堤肘の方法」について解説していきます。

そこまで難しい技術では無いので、是非この機会に覚えてみて下さい♪

下記の手順に沿って説明していきます☟

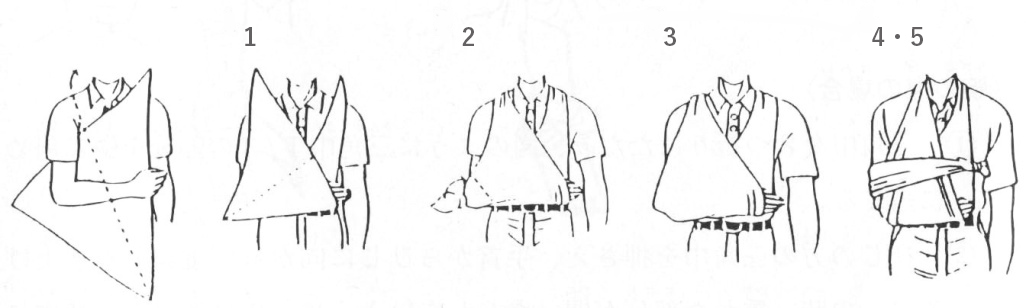

引用元:東京消防庁

まず初めに三角巾を広げ、頂点の部分を患側の脇の下にセットします。両端の片端を健側の肩にかけ、もう片端を下に垂らします。

① 下に垂らしてある片端を患側前腕を覆う様にして吊り上げます。腕が胸の位置にある状態が理想的です。

② 吊り上げたら健側の肩の片端と結びます。※1

③ 患側の肘にある頂点を捻じる様に結んで内側に入れ込みます。※2

④・⑤ 三角巾がもう1枚ある場合は、体に巻き付けて固定力をアップさせます。無くても問題はありません。指先は血液循環が確認できる様に少しだけ出しておきましょう。

※1 片端同士を結ぶ位置は健側の肩を目安とします。患側で結んでしまうと結合部に負荷が集中してしまい、治癒が遅れてしまう可能性があります。これは前述した「患部への荷重を制限」と同じ理由です。

※2 肘部にあそびがあると固定力が下がってしまいます。内側に入れる事で三角巾からの腕の脱出を抑制する事が出来ます。

動画も載せておきます👇

提肘は一番最後にあります。

動画の方が一目瞭然ですね(笑)

今回は

“正しい三角巾の使い方【堤肘編】”

について理論と実技を交えてお話してきました。

三角巾はとても身近な存在です。

一般の方でもコツを掴めば簡単に扱う事ができます。

一方、知識が不足していると症状を悪化させるリスクが伴うのもまた事実です。

正しく理解して健康的な生活を送りましょうね🙌

今日はここまで!

ではまた♪