こんちわっす!

本日は

「実録!柔道整復師の1日」

シリーズをお届けします!

前回は【整骨院編】でした。

好評?笑

だったのかは分かりませんが第2弾をご紹介していきたいと思います!(^^)!

第1弾が気になる方はどうぞ👇

今回の第2弾は

【機能訓練指導員編】

になります♪

設定はデイサービスで働く機能訓練指導員をモデルケースにしたいと思います。

機能訓練指導員について気になっていた所なんだ!

しっかり勉強しよっと♪

営業時間は以下の様に設定します💡

8:30 ~ 17:30 ※休憩1時間を含む

僕自身が現在デイサービスで働いている身なので、リアルな現場の裏事情をお伝え出来ればと考えています!

おおまかな1日の流れはこんな感じです。

- 8:15出勤・営業準備

- 8:30朝のミーティング

- 8:40朝の送迎

- 9:30機能訓練(午前の部)

- 12:00昼休憩

- 13:00機能訓練(午後の部)

個別機能訓練計画書の作成

- 15:45帰りの送迎

- 16:45清掃・後片付け

- 17:15帰りのミーティング・退勤

各パートに分けて説明していきます。

お付き合いよろしくお願いします🙇

📒この記事を読んで分かる事

- 機能訓練指導員がどんな働き方をしているか

- 介護施設における機能訓練指導員の役割

- 機能訓練指導員としてのやりがい

出勤・営業準備

出勤したら営業準備からです。

まず大前提としてデイサービスの利用者は

「自力では外出できない」

という悩みを持っています。

高齢者の方が対象になる為、自分の足で歩けないといった方も多くいらっしゃいます。

65歳以上で要介護認定を受けた方や40〜64歳以下の特定疾病の方で、自宅がデイサービスの送迎範囲内にある方

利用対象者の定義は上記の様になります💡

従って【送迎】が必要になります。

まずは利用者に来てもらわないと何も始まりませんからね。

”送迎に始まり送迎に終わる”

と言っても過言ではありません。

送迎車両の準備も営業準備の一環として行います。

- 使用する車両の確認

- 各車両への職員振り分け

- 車両整備の確認

- 車椅子などの必要な福祉用具の積載

各デイサービスで車両準備を行う人は様々だと思います。

一般的には業務員や運転手が担当する事が多いですかね。

僕のデイサービスでは、機能訓練指導員が行っています。

つまりは僕自身です(笑)

珍しいケースかも知れませんが、どの職員が担当するかなどの明確な決まりはありません。

機能訓練指導員だろうが、介護士だろうが、看護師だろうが、出来る人がやればいいと個人的には思っていますね!

他の準備と並行しながら車両準備も進めていく形になります。

デイサービスならではの特徴と言えるでしょうね!(^^)!

朝のミーティング

営業準備が終わると朝のミーティングが始まります。

職員全員で利用者の注意事項や申し送り事項の情報共有を行います。

また、1日の営業の流れなどの再確認も行います。

会議や自宅訪問で外出する職員、レクリエーションや行事などの周知も図ります。

デイサービスは時間ごとにサービス内容が区切られており、タイムスケジュール管理が重要です。

職員全員が流れを理解する事で円滑なサービス提供が可能になります。

意思を統一するといった上でもとても大切な時間になりますね☺

朝の送迎

ミーティングが終わるといよいよ業務開始。

送迎に出ます。

利用者一人一人の自宅にお迎えに行きます。

もちろん機能訓練指導員も言わずもがなです。

デイサービスによっては機能訓練指導員が送迎に関わらない事業所もあると思いますが、絶対に関わった方が良いと思っています!

理由を解説していきます。

機能訓練指導員が送迎に関わるメリット

単刀直入に言うと

〈機能訓練を行う上でヒントになる点が多く発見できるから〉

に尽きますね!

個人的には以下の点が大きなメリットだと考えています💡

①日常動作の確認ができる

②生活背景が分かる

③コミュニケーションが図れる

詳しく解説していきます。

①日常動作の確認ができる

機能訓練を行う理由は利用者それぞれです。

一般的な考えとしては

「自宅での生活を続けられるか」

がキーポイントになります。

誰しもが施設などに入所せず、自宅で生活を続けたいと思うのは自然ですよね。

ですがそんな想いとは裏腹に身体機能が徐々に低下していくのが人間の運命。

機能を失なわないように

自宅で生活が続けられるように

そのお手伝いをするのが機能訓練指導員の役目です。

自宅での生活を続けられるかは、機能訓練指導員にかかっていると言っても良いんだね!

自宅で生活を続けるには最低限の身体機能の維持が不可欠や。重要なポジションを任せられてるんやで!

利用者の自宅内の環境はどうなっているのか?

を送迎時に観察する事ができます。

階段の上り降りがしにくそうだなぁ。

廊下の移動が大変そうだなぁ。

ベッドから車椅子に移るのが難しそうだなぁ。

などなど。

機能訓練を行う上でのヒントになり得ます💡

自宅での様子を考慮し、メニューやプログラムを決定する事も多々ありますしね!

送迎に行った経験が無い機能訓練指導員の方には強くオススメしたいですね🙌

②生活背景が分かる

送迎に行くメリットはまだあります😊

・家族構成

・どんな家に住んでいるか

・地域性

などなど。

多くの情報を集める事ができます。

家族の方とお話できるのも良い点です🙌

利用者本人だけでなく

家族がどんなサービスを望んでいるのか?

家族の想いを尊重する事もサービスにおいてとても重要です。

家族の支援があってこその生活だもんね!

家族の想いは本人と同じくらい重要。

家族とコミュニケーションを図る事も仕事の一つやで!

介護の世界は

・家族

・ケアマネージャー

・民生委員

などの関係者を中心に地域全体で高齢者を支える考えが根付いています。

そういった意味では家族と関わる事の出来る、送迎は願ってもないチャンスとなります☝️

③コミュニケーションが図れる

送迎時に一番大事にしている事があります。

それは「車中での会話」です。

これが一番利用者との距離を縮めるには効果的です。

利用者がどんな性格をしているのか、求めている事は何か?

これがまず分からないと信頼関係は構築できません。

信頼関係が無い状態では良い治療結果が出ませんからね。。

これも以前に記事で説明した

【インフォームドコンセント】

という考え方に繫がってきます。

インフォームドコンセントについてはこちらで解説しています👆

まずは相手を知る事から始めましょう!

機能訓練(午前の部)

利用者をデイサービスまでお連れすると、さぁここからが本番です。

【機能訓練】

を実際に行っていきます。

機能訓練指導員の主業務になります!

機能訓練指導員の基礎知識はこちらを参照👇

送迎で得た情報などを基に、機能改善に必要なプログラム計画を練っていきます。

対象者の抱える症状や悩みは十人十色。

症状に合わせた機能訓練の実施が必要です。

主な症例として

- 筋力弱化による歩行能力の低下

- 慢性的な疼痛や関節痛

- 骨折後の関節拘縮

- 脳梗塞の後遺症による運動麻痺

- 難病による身体機能の低下

などが挙げられます。

これに対して行う機能訓練が

- マッサージ

- 関節可動域訓練

- 筋力トレーニング

- 神経促通運動

- 歩行訓練

などになります。

症状を的確に判断し、必要なプログラム内容を提示する能力が求められます。

詳しい治療法などは今回は割愛します。

悪しからずm(__)m

昼休憩

午前中の業務を終えると昼休憩になります。

休憩時間については一般企業と同じく、1時間制の所が多いと思います。

昼食を取ったり、私用の時間に充てたり、休息を取るなど。

まぁ普通ですよね。特筆すべき所はありません。

知っている限りであるとすれば、僕自身も働いていた前職の整骨院です。

これは本当に決定的に違います😲

違いについてはこちらを参照👇

昼休憩の取り方でこんなにも生活スタイルが変わるのかと驚かされましたから(笑)

これから柔道整復師を目指す方は、是非とも就職活動の参考にしてみて下さい💡

機能訓練(午後の部)

昼休憩を終えると午後の業務開始です。

午前中と同様に機能訓練を行っていきます。

機能訓練の流れとしては基本的には変わりません。

ですが、午前と午後からでは明確な違いがあります。

「入浴の有無」です。

デイサービスを利用する高齢者にとって、入浴は各サービスの中でも優先度が高いです。

自宅では自力で入浴出来ない方が多いからです。

デイサービスでは午前中に入浴を行うのが一般的である為、機能訓練は後回しになってしまうという訳ですね。

午前と午後の機能訓練の違いについて補足しておきます。

- 入浴が優先になる為、タイミングが難しい

- 送迎、入浴、昼食などがあり、時間に追われる傾向にある

- 対象者のバイタル値が安定しない場合、午前の実施を見送る場合がある

- 午前と比べて時間にゆとりがある

- 個別機能訓練計画書の作成などの事務作業を並行して行わなければならない

- レクリエーションの時間を考慮しなければいけない

午前も午後もサービスの合間に機能訓練を行う点は共通します。

時間帯によっては機能訓練以外の業務のサポートに回らないといけない場合もあるので、臨機応変なスケジュール管理が重要です。

また、機能訓練と並んで大切な業務があります。

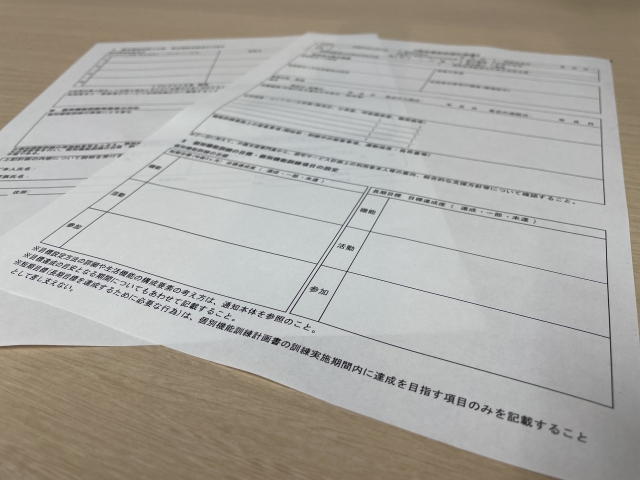

【個別機能訓練計画書】

の作成です。

詳しくは次項で解説していきます!

個別機能訓練計画書の作成

そもそも個別機能訓練計画書って何?

介護サービスの利用者が自立支援を促進するために、その心身の状態や生活環境を考慮し、機能訓練の目標設定やプログラムを立案した書類

要約すると

”利用者の身体機能を改善させる為のメニュー表”

こんな感じですかね?

だいぶ大雑把にまとめました(笑)

この計画書を一人ずつ個別に作成していく訳です。

これがまた膨大な量で大変な事・・・

記載する内容は以下の様になります🖋️

- 本人、家族の意向

- 自宅での生活状況

- 社会参加の状況

- 現病歴、既往歴の有無

- 目標設定

- プログラム内容

- 機能訓練後の評価

記載項目がけっこう多いんですよね😨

国の方針により、3ヵ月に1回の間隔で作成が義務づけられています。

定期的に身体評価を行う事で、次の目標が明確になったり新しい気づきがあるんや!

これを他の業務とのバランスを図りながら行っていきます。

なかなか骨の折れる仕事ですよm(__)m

帰りの送迎

午後の業務を終えると利用者を自宅まで送ります。

朝の送迎と同様、無事に自宅まで送り届ける事はもちろんですが、コミュニケーションを図る機会にもなります。

1日を通して楽しかった事

もっとこうして欲しかった

利用者の意見を聞けるまたと無いチャンスです。

和気あいあいとしてて楽しそう!

モチベーションアップや次に繫がるヒントが得られる大切な時間なんや♪

家族にも

利用時の様子

自宅で日常動作を行う上での助言

などを伝える場にもなります。

清掃・後片付け

送迎から帰ってくると清掃・後片付けです。

施設内の清掃と並行して車両の後片付けなども行います。

更に翌日の営業準備も可能な範囲でする場合もあります。

その他、この時間を使って利用者の身体評価や機能訓練での様子などを記録に残す事もあります。

利用者が居る時は気を張っているので、少しホッとする時間でもありますね♪

帰りのミーティング・退勤

最後の業務は帰りのミーティングです。

1日を振り返っての気付き・反省点・改善案などを話し合います。

翌日のサービスに繫がる部分になる為、職員全体で把握する必要があります。

- 利用者の気付きについての議論

- 各サービスについての振り返り

- 家族やケアマネジャーからの伝達事項等の周知

- 翌日以降のスケジュールの確認

- 業務連絡

利用者の気付きというと大まかすぎるので端的に言うと

体調に変化は無かったか?

変わった言動などは無かったか?

サービスに満足して貰えたか?

などに集約されます。

やはり職員は利用者ファーストでなければなりません。

その為、ミーティングは職員間で意見交換をする貴重な場となります。

機能訓練指導員としては

「利用者の身体状況の報告・専門的な視点から見たサービス改善点の提案」

などを行います。

職種の垣根を越えて情報共有する事がとても大事です☺

筆者から一言

長々と解説をしてきましたが、機能訓練指導員以外の業務が割と多い部分に気づきましたか?

デイサービスは介護施設です。

機能訓練指導員とは言え、機能訓練だけを行っていれば良いという訳ではありません。

他職種の補助に回る事も場合によっては当然あります。

【機能訓練指導員である前にデイサービスの職員であれ】

僕は自分で勝手にこう言い聞かせています(笑)

決して大袈裟な表現では無いと思います。

様々な職種と一緒に働く事で、新たな気づきや視点を持てるといった魅力もありますしね!(^^)!

機能訓練指導員に興味のある方はこの記事を機に、勤務先として一度検討してみてはいかがでしょうか!?

今日はこれまで!

ではまた♪